Ich habe natürlich auch gegoogelt und Wikis gelesen. Da findet man allerlei Meinungen, aber alles ziemlich unreflektiert. Vertikales und horizontales Bi-Amping wird lustig durcheinander geworfen und viele unterscheiden passives und aktives Bi-Amping, je nach Positionierung der Weiche. Manche haben aber auch gar keinen Plan ob sie nun aktiv oder passiv unterwegs sind und manche haben noch nicht mal einen zweiten Verstärker und betreiben Bi- oder Tri- oder WasWeissIch-Amping mit dubiosen Mehrwegeverstärkern. Dann treten in den Foren oft auch Meinungsgruppen gegeneinander an, die mich irgendwie an Fraktionen in der Politik erinnern ... mit teilweise an den Haaren herbeigezogenen Argumenten und ausgeprägter Unbelehrbarkeit bei gleichzeitig fragwürdiger Sachkompetenz. Um es vorsichtig zu sagen

Da kommt man inhaltlich nicht weiter. Die einen sagen "Kann nicht sein", die anderen "Aber ich höre es doch" und beide Seiten fallen anschließend gegenseitig über sich her. Bringt nix, daher muss man das wohl selbst mal ausprobieren und hier mit Leuten diskutieren, die keine vorgefertigte Meinung haben.

Ich versuche, das mal zu sortieren. Zunächst aktiv vs. passiv.

Als Ingenieur verstehe ich, warum aktives Bi-Amping Vorteile hat. Man braucht weniger Verstärkerleistung, wenn das Nutzsignal schon vor der Verstärkung getrennt wird in Bass- und Höhenkanal. Mein Ansatz oder meine Grundidee ist ja nun nicht, mehr Verstärkerleistung zu generieren. Mein Hörraum wird jetzt schon laut genug. Der Vorteil ist also nicht so meins.

Zudem ist das mit der Trennung im Signalweg leider keine pragmatische Lösung, denn man muss dazu die Lautsprecherbox aufmachen und die vorhandene Weiche ausbauen. Zudem ist die Errichtung einer Weiche im Signalweg nicht trivial, meist wird das mit Signalprozessor elektronisch realisiert. Den meisten Normalos wird das nicht ordentlich gelingen, weil sie keine Ahnung haben wie und wo genau sie trennen sollen. Und anschließend nicht messen können, mangels Equipment. Man hört sich das an ... und unter expectation bias ist man begeistert. Ein hochwertiger passiver Lautsprecher hat zudem in seiner eingebauten Weiche oft noch Sonderfunktionen integriert, Dämpfungsnetze gegen Resonanzen oder steilere Flanken als 6dB/Oktave. Sowas ist meist nicht dokumentiert, angegeben wird herstellerseitig lediglich die Trennfrequenz und selbst die stimmt oft nur so ungefähr. Alle diese ins audiophile gehenden Optimierungen seitens der Lautsprecherhersteller wären dann weg. Im Prinzip kann man aktives Bi-Amping im Hobbybereich vergessen, das ist eher was für PA-Systeme in Discos oder in Kongresshallen. Bleibt also nur die passive Variante, also die Nutzung der eingebauten Weichen im Lautsprecher.

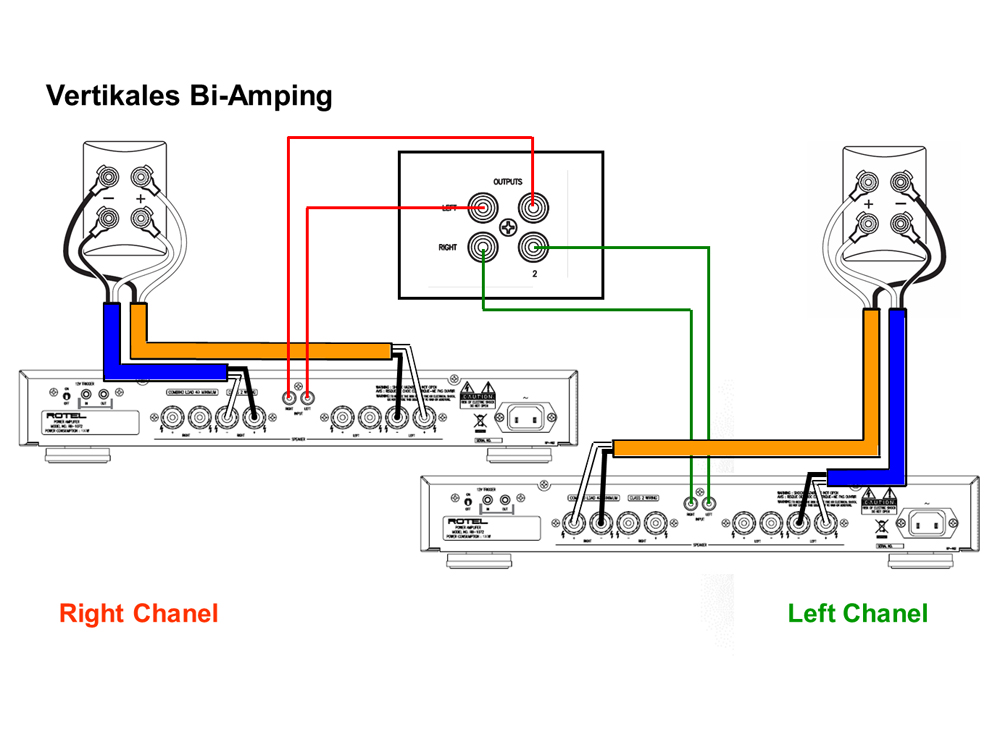

Horizontal vs. vertikal.

Horizontales Bi-Amping macht imho keinen Sinn, wenn man identische Verstärker einsetzt. Das sage ich als Ingenieur, ohne es ausprobiert zu haben. Warum? Weil die Aufteilung der Leistung auf die Kanäle nicht einheitlich ist. Die beiden Basskanäle ziehen deutlich mehr Strom als die beiden Höhenkanäle. Ich schätze mal ein 2:1, eher noch ein 3:1 Verhältnis. Dies wissend macht es kaum Sinn, den einen Verstärker mit zwei donnernden Basskanälen zu überfordern und den anderen quasi leer laufen zu lassen mit ein bisschen Gezwitscher in den Hochtönern. Sinnvoll wäre horizontales Bi-Apming, wenn man z.B. einen feinen Röhrenverstärker für die Mitten/Höhen und einen kräftigen Transistorverstärker für den Bass einsetzt. Das ist aber nicht mein Ziel. Ich habe zweimal den gleichen Verstärker im Konzept.

Irgendwo habe ich gelesen, dass jemand im vertikalen Betrieb Bedenken hat, wenn ein Kanal (der Bass) viel zu tun hätte und der andere (die Höhen) wenig. Dieses Ungleichgewicht überfordere den Verstärker und führe in der Folge zu einer tonalen Schräglage. Viele haben dieser Meinung zugestimmt. Man war sich am Ende einig, dass nur horizontaler Betrieb geeignet sei

Man stelle ich einen 9.2 Verstärker vor, an den nur 7.1 Kanäle angeschlossen sind. Der arme Verstärker

Solches Banausentum findet man tatsächlich oft zu diesen Themen.

Richtig ist natürlich auch, dass Hersteller und Verkäufer von Verstärkern sehr gerne zu Bi-Amping raten. In die gleiche Kerbe schlagen auch die bunten "Fach"blätter. Warum wohl?

Handelt es sich etwa um ein Mysterium wie den Kabelklang, technisch nutzlos, aber kommerziell wichtig? Diese Annahme würde doch zumindest die "Kann nicht sein" ... "Aber ich höre es doch" - Diskussion erkläen

Was würde ich rein rational erwarten, wenn ich meine beiden Verstärker in einem Bi-Amp Szenario betreibe?

1. Kanaltrennung, bessere Ortung und Bühne. Jede Kiste bekommt nur das Signal für den einen Kanal. Kein Übersprechen im Signalweg.

2. Die Netzteile bedienen nur den einen Kanal. Mehr Reserve, kein Übersprechen in der Versorgung.

3. Rückströme von Tieftönern im Generatorbetrieb verschwinden in der Dämpfung des Verstärkers und stören nicht die Hochtöner.

4. Mehr Kondensatoren, doppelte Kapazitäten, mehr Stromreserven, in der Folge höhere Agilität, bessere Transienten.

5. Mehr Leistung, wobei höhere Lautstärke ist nicht mein Ziel. In lauten Passagen wirkt der einzelne Pio manchmal angestrengt. Vielleicht spielt der an einem Kanal dann doch relaxter, wenn er am unteren Ende seiner Kennlinie betrieben wird?

Ob sich diese Erwartungen erfüllen ... keine Ahnung. Ich bin gespannt.

Mit expectation bias meinerseits rechne ich natürlich auch. Daher habe ich den MalValve Referenzverstärker in der Planung und vielleicht kommt später noch eine weitere Variante als Referenz hinzu. Außerdem habe ich auch kein Problem damit, die beiden Pioneere am Ende des Tages wieder zu verkaufen und mir stattdessen eine dickere Verstärkervariante hinzustellen. Ich würde es halt nur gerne wissen ...